8月10日(土)に、飛ノ台史跡公園博物館で開催中の「第23回縄文コンテンポラリー展inふなばし~縄文の造形と世界~」を見てきました。

受付で申告すれば、写真撮影が可能です。

コンテンポラリー展では「縄文文化」の理解を目的に、芸術家・研究者たちが「縄文文化」から受けたインスピレーションを作品や映像・パフォーマンス、展示などで表現しています。

これは、松戸、市川、船橋の貝塚を歩いて調査し、その結果としての「縄文海進図」「船橋鳥瞰(ちょうかん)図」を丸木舟と共に発表されたものです。

縄文ファッションコーナーもありました。

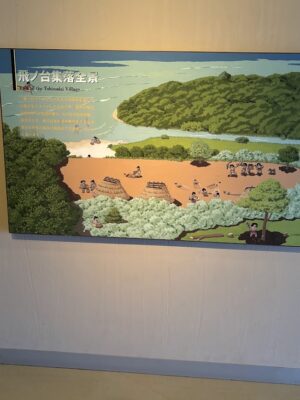

縄文時代の飛ノ台(想像図)

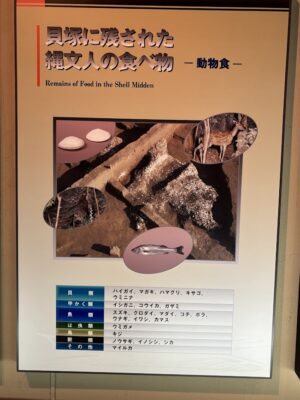

船橋の特産「スズキ」

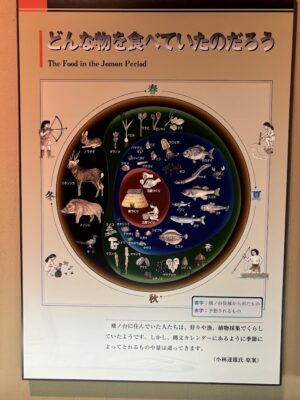

どのような物を食べていたのかが分かります。

ワカメの全体ですが、下のところは「めかぶ」です。

中ほどの濃い色のところが「茎ワカメ」色が薄くなったところが「ワカメ」海の中ではこのようになっているのですね。

日頃から食べている物なので、それぞれは知っていますが、めかぶから育ったのがワカメとは知りませんでした。

7000年前の土器です。

飛ノ台貝塚から沢山の破片が見つかり、みごとに復元されています。

土器の底が、尖った形から平らな形に変わる時期です。

取掛西貝塚の約1万年前の貝塚です。

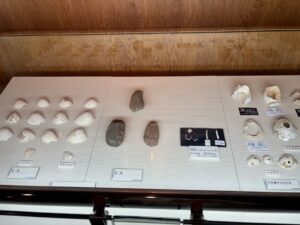

貝輪や貝殻ビーズなどです。

貝塚の模型です。

炉穴の模型です。

スタートボタンを押すと・・・

火が付き、

美味しそうな、貝が焼けていました。

まだまだこの他にも、くらしの道具など展示されています。

外に出ると、史跡公園があります。

今日は、いくらか涼しかったので、公園を見てきました。

今から約7000年前の人々の暮らしを感じることができます。

ぜひ、足を運んでみませんか。