選挙戦も後3日となりました。ここ数日の街頭演説会でとても嬉しいことがありました。

夕方から行った、飯山満南公園・滝の作向台公園では、子ども達が大勢遊んでいました。

私が「只今より、ご当地をお借りしまして、はしもと和子の街頭演説会を行わせていただきます」と、言うと、遊んでいた子ども達も、集まってくれました。

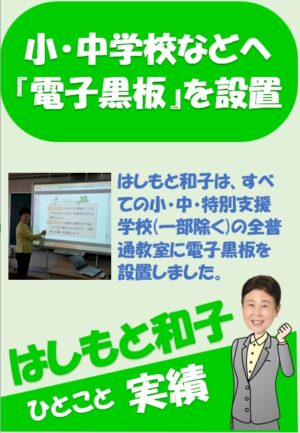

いつもとは違う雰囲気の中、子ども達に向かって、小中特別支援学校の普通教室に電子黒板を導入したことを話し、「授業が楽しいですか?」って聞くと「楽しい~」と、答えてくれましたので、さらに「一人一台端末の導入で、それを使って、調べ物をしたり、自分の考えなどを発表する時など、電子黒板に映し出し、皆で見るんだよね」というと「そうだよ。よく知っているね」

さらに会話を続けていると、聞いていた大人の方達が、今どきの授業の様子に驚いていた様子でした。

「授業が楽しい」と言ってくれ、導入を進めてきた私は、とてもうれしくなりました。

また、さらに、「外部講師を活用したがん教育」「がんの事をよく知るドクター・緩和ケア病棟で勤務する看護師・実際にがんにかかり克服した方などを外部講師に迎え、命の大切さを学び、自分の命の大切さを知ることで、友達をいじめてはいけないことを学んで欲しい」と、話をすると、とても真剣に話を聞いてくれました。

大人の方たち向けに他の話はもちろんしましたが、子ども達の「授業が楽し~」の声に、勇気をもらい、さらに、輝く未来の子ども達のために頑張ることを決意しました。

また、女子中学生3人が、手を振っているのですが、私に振っているとは知らず、後ろを振り向くと誰もいなかったので、私にですか?って、指をさすと、「そうです。」と言ってくれ、私も手を振ると、とても喜んでくれました。

夕方の飯山満駅では、高校生が帰宅する時間でしたので、「子育て世代包括支援センター・ふなここ」の話をしました。

0歳~18歳まで、子育てをしている親はもちろんですが、教員経験者を相談員に配置しているので、子ども達も相談できることを話しました。

街頭を終えて、駐車場に戻る時、数名の高校生が、話しかけて来てくれ、「親に、はしもと和子さんのことを伝えます」「来年18歳になるので、投票が楽しみです」様々な声を聞くことができ、疲れが飛んでしまいました。