11月7日(火)パシフィコ横浜で開催された「図書館総合展」に行って来ました。

各ブースの展示を、説明を受けながら、見て回りました。

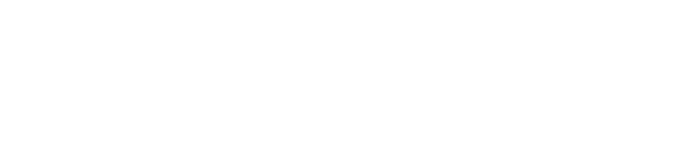

ADEAC(アデアック)は、地域の資料をデジタル化し、公開するためのクラウド型プラットフォームシステムで、インターネットで、いつでも、どこでも、無料で閲覧できるそうです。

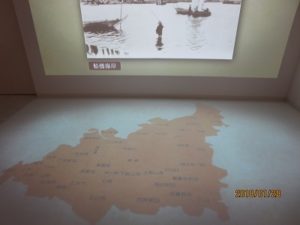

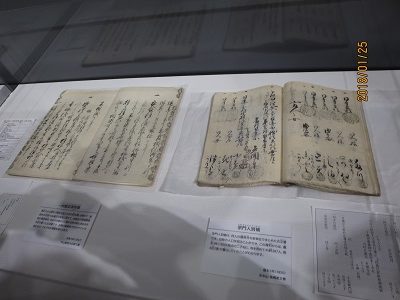

船橋市西図書館所蔵の浮世絵コレクションと千葉関連の地図・絵図がデジタル化され、公開されています。

当日は、西図書館のものが、写され、船橋市のキャラクター「船えもん」を探そう!と、楽しく拝見しました。

こちらは、我が会派の先輩議員が、貴重な資料をデジタル化できないか、取り上げていたことが実現し、平成29年7月7日に公開となりました。

【船橋市デジタルミュージアム】 インターネットで無料で見ることができますので、ぜひご覧ください。

千葉関連の浮世絵をはじめとする貴重な資料を数多く所有し、その中から1000点余りを公開しています。

他にも、多くのブースがありました。

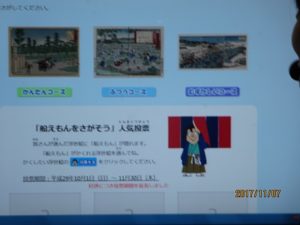

全国の新しいタイプの図書館で、恩納村文化情報センターが紹介されていました。

午後1時から5時まで「岐路に立つ図書館~3つの視点から進化の方向を探る~」と題して、3名の方からの講演を聞いてきました。

第1講は、テレビでおなじみの、脳科学者、茂木健一郎氏

AI(人工知能)は、ビッグデータがないと判断ができないが、人間は、沢山のジャンルの本を読むことにより、博識・判断力が身につく。

子どもというのは、関心のあることを深めていく。それには、図書館が必要。

また、時間と空間を超えたコミュニケーションがとれ、新しいジャンルの出会いができる。

ネット時代における本の役割について、ツイッターやフェイスブック等は、断片的であるが、脳への影響は、本が必要。

様々な角度から、図書館の本質を教えてくれました。

第2講は、北海道大学大学院法学研究科教授、宮脇淳氏

パワーポイントを使いながら、図書館と自治体政策の再生について、図書館のあり方を話してくれました。

図書館が、情報と人が結びつく創造性の接点となるように、ネットワークハブ機能が必要。

公民館・体育館は、サークル内それぞれの人の結びつきはあるが、他の利用者との結びつきは難しい。

図書館は、勉強や趣味などいろいろな価値観を持った人が集まって来るので、様々な人を結びつけることができる。

自治体政策をいかに再生していくか、図書館を例に話してくれました。

第3講は、立命館大学文学部教授、湯浅俊彦氏

図書館という「メディア」の可能性を話してくれました。

2000年ごろから電子出版、デジタル書籍が出来てきました。

プロセスを丁寧に紹介。

障がい者サービスとして、視覚障がいの方のために、音声読み上げ図書ができた。

多文化サービスでは、定住外国人支援センター(長田市)ペッパー君を利用(江戸川区立篠崎図書館)楽天と連携協定書を交わした(浜松市)

児童サービスでは、電子絵本の導入。

情報化・多機能化・民間化等も含め図書館がどこに向かっていくのか、図書館のあり方を話してくれました。

3人とも、図書館のあり方を示していました。

今までは、静かに、本を読んだり、勉強をしたりする場所だった図書館が、司書を活用し、地域のコミュニティの場所となることを強調していたことに、驚きを感じました。

新しい図書館が、各地でできていますが、まさに、地域のコミュニティの場所としているところが多いと感じました。

船橋市は、これから市民のコミュニティの場所となるような図書館を目指すように、提案をして参ります。