7月13日(金)14日(土)大阪で開催された「NPO全国精神障害者地域生活支援協議会」の『第22回全国大会in大阪』に参加しました。

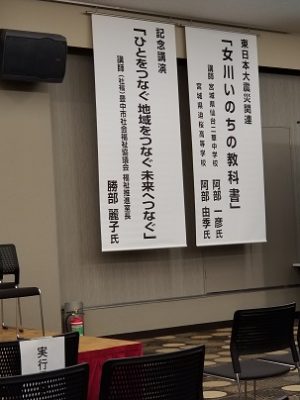

~ひとをつなぐ 地域をつなぐ 未来へつなぐ~

精神障害者の方が近隣住民とのつながりを考え、安心して暮らせることがあたりまえとなる社会を目指して、様々な方が、取り組んでいます。

13日(金)は、開会式の後、基調報告・東日本大震災関連・記念講演・特別講演が行われました。

東日本大震災関連では、『女川いのちの教科書』と題して、当時、女川中の先生だった阿部和彦氏と当時生徒だった阿部由季さんが当時の活動を語ってくれました。

女川町では、人口約1万人のうち8.75%が死亡・行方不明となり、家屋は80%流失、鉄筋のビルが3棟なぎ倒されました。

あの時、女川町にいた人の約55%もの尊い命が奪われました。

4月、中学1年生となった64名は、社会科の授業をきっかけに、もう二度と自分達が経験した辛く悲しい体験を繰り返さないために「1000年後の命を守る」を合言葉に活動を始めました。

町内にある全ての浜に、津波到達点より高い所に石碑を立てています。21の浜がある中、17基までできたそうです。

中学校を卒業した後、高校が違っても、皆が集まり、自分たちでまとめた『女川いのちの教科書』を日本各地で伝える活動をしています。

この活動に終わりはなく、一人でも多くの命を守るために活動しているそうです。

皆が集まるというのは、「語り合う場」の後、地元以外では話題にできなかったことが話せ、安心感を抱いているとの報告がありました。

記念講演では、豊中市の(CSW)を立ち上げた、勝部麗子さんの活動が紹介されました。

『保健と福祉の総合相談窓口』の設置に向け、、平成22年に、豊中市を視察し、勝部さんのお話を伺ってきました。

初めて聞くCSWを議会で紹介したことが懐かしく感じました。

また、平成26年にNHKで放映された「サイレントプア」のモデルになり、ドラマの監修を務めました。

このドラマを見て、ここまで動くのかと、感動したことを覚えています。

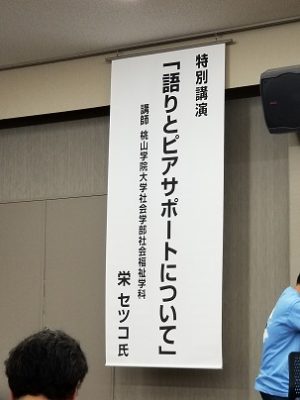

特別講演では、「語りとピアサポートについて」桃山学院大学の栄セツコ教授により、語りとはなにか、ピアサポートとはなにか、この二つの関連性について、関西人の面白さを前面に出し、講演をして下さいました。

ピアサポートとは、当事者がもつ『経験から得た知識』を語っていくこと。「障がい者」ではなく、その経験をした先輩なんだというとらえ方に、とても大事なことを学びました。

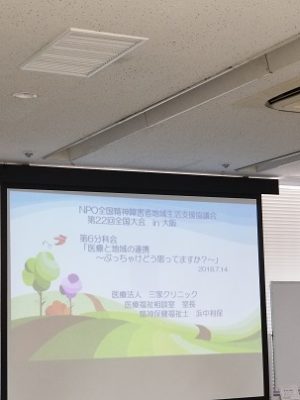

14日は、7つの分科会に分かれました。

私は第6分科会「医療と地域の連携~ぶっちゃけ どう思っていますか?~」に参加しました。

偶然にも、船橋市内の精神科病院のソーシャルワーカーさんと船橋市在住で都内の施設で働いている方と同じテーブルでした。

この分科会では、医療分野で活躍されている精神保健福祉士・病院の相談室担当の方・訪問看護ステーションの統括管理責任者のそれぞれの立場から、現状とぶっちゃけ思っていることを、とても分かりやすく話してくれました。

精神を患っている本人を、医療と繋がりつつ、雇用に結びつけ、地域で生活ができるようにするためにはどうすればいいのか、一番ご本人がどうしたいのか、それぞれの立場で真剣に考え行動をしていることが良く分かりました。

単に福祉につなげるだけではなく、ご本人がどうしたいのかを忘れてはならないと思いました。

午後は、障害保健福祉施策の動向を、厚生労働省の障害福祉専門官から、報告がありました。

最後は、シンポジウムが行われ、当事者の方・泉地域精神保健福祉研究所の方・社会福祉法人の理事長がシンポジストとして、現状を話してくれました。

当事者の方の話が一番心に残りました。

それは、12歳の頃から、幻聴・妄想・酸欠依存等々発症し、学校とのトラブルが発生し、養護学校(当時)中等部への編入を余儀なくされ、そのまま高等部へ。

本人は、大学に行きたいという思いがあったものの、親が医師の指示で本人に相談なく、就職コースを決定。

自分の将来が、自分の意志にかかわらず、既に決まってしまっていた。

この言葉が、重く心に残りました。

子育てをしていく中で、障がいがあってもなくても、気を付けなければなりません。

本人がどうしたいのかをよく聞き、応援していくことが大切だと思います。

他の方の話を聞き、「地域共生社会」「地域包括ケア」の実現にむけて、一人を大切にできる社会づくりが大切だと感じました。