12月21日(日)船橋小学校体育館で開催された「ちばオモロー授業発表会番外編」に参加しました。

元プロ野球選手のGG佐藤さんの講演と公立高校教諭の坊佳紀さんの対談。

どんな内容なのか、ワクワクしながら、参加しました。

野球はほとんど見ていないので、GG佐藤さんのことは、知りませんでした。

2008年の北京オリンピック日本代表で、大きな失敗を経験したことから、「結果がすべて」とされるスポーツ界で感じた「本当の教育」や挑戦・挫折・再起を通して見えてきた「生きる力」について、全国で、語っているそうです。

①父親のかかわり・・・小学生になると、毎日、一日も欠かさず、毎朝6時に父親が起こしにきて、野球の練習を。

大変だと思った時もあったそうですが、父親は決して、こうしろ、ああしろとは言わなかった。「自分が、おまえと野球をやりたいんだよ」と。

ある時、100点満点で10点のテストを見せた時、父親から言われたのは「10点の問題は、どんな内容だった?」おこられるのではなく、すでにあること、出来たことを認めてくれたそうです。

大抵の親は、出来なかったことを責めたり、もっと勉強しなさい、と言ってしまいがちです。

②アメリカの環境・・・大学卒業後、アメリカのマイナーリーグに行き、そこでの経験が力となったそうです。

打撃コーチが付いているものの、ああしろ、こうしろと一切言ってくれない。コーチなんだから、どうするべきか教えてくれても良いのに、と思ったそうです。

ある時、自分から求めて、どうしたらいいか、聞いた所、そのコーチは、もの凄い量のデーターを見せてくれて、教えてくれたそうです。

自分以上に、自分の可能性を信じてくれる人がいる。

自分から求めていく。そうすると自ら行動に移す事が出来る。

伝えるよりも、伝わる事が大切。

行動を認めず、結果を求めるからダメなんだ。

自分の人生は、自分でかじををとる。

やると決めたら、出来る。

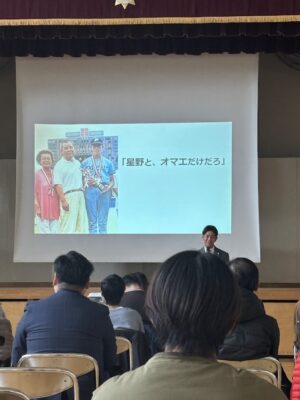

③野村克也さんとの出会い・・・北京オリンピックは、金メダルをとるとの勢いで行ったものの、3位決定戦で負け、4位だった。

前の試合で、自分がエラーをして、負けてしまった。新聞にも、ぼろくそに叩かれた。なので、3位決定戦の時は、もう出場しないだろうと思い込み、身体作りをしなかった。が、星野監督から、名前を呼んでもらった。やっぱりエラーをした。このことは、自分を許せなかった。

野村克也さんから、インパクトがあったのは、「星野とオマエだけだろ」と。

解釈は自由、どう捉えるか。

感情は、エネルギーに変わる。失敗のない人生には、成功もない。

何があっても、私のヒーロー。

他人が出来ることが、自分だけ出来なかった時、どうするか。

転んだら起き上がればいい。

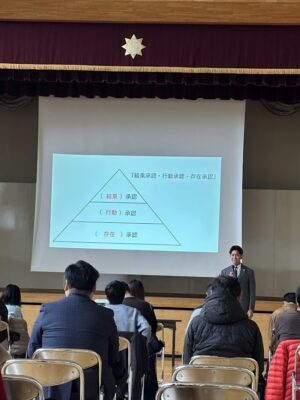

GG佐藤さんの講演の後は、坊さんを中心に、「わっかトーク」が行われ、近くにいる人と6人のグループを作り、ゲーム感覚で、場を盛り上げたり、考えたりしました。

実際に学校現場でも行っているそうです。

子ども達を信じ、自分で考え、決めさせる。

親がやれと言って、やっていることは、苦痛にもなる。

自分が決めた事は、頑張れる。

子育て世代の方がほとんどでしたが、心に響いたのではないでしょうか。