10月30日(木)

毎週木曜日、朝の駅頭(7時~8時)を行っていますが、今朝は、仲村ひであき県議・草場ともみ市議と共に、「ピンクリボン街頭」を行いました。

私からは、以下のような話をしました。

ピンクリボン運動の歴史は、1980年代にアメリカで若くして乳がんで亡くなった女性の母親が『同じ悲劇を繰り返したくない』そんなメッセージを込めて、残された家族とともに作ったピンクのリボンが始まりと言われています。

日本でのピンクリボン運動は、2000年代に入ってから始まり、乳がんについて知り、検査のきっかけにしていただきたいとの願いが込められています。

現在日本でも増加傾向にある女性特有の乳がんですが、早期発見できれば約9割が治るがんだと言われています。

忘れずに検診に行ってほしいと思います‼︎

乳がんは日本人女性が最もかかりやすいがんです。

30歳代から増加し始め、40~60歳代でピークを迎えます。

しかし、乳がん検診受診率は、決して高くはありません。

乳がんは早期発見すれば治るがんと言われており、定期的なセルフチェックと検診が重要です。

船橋市では30代は超音波検査、40代以上はマンモグラフィ検査を2年に1回500円で受診できる受診券が、誕生月の2~3ヶ月前に送られてきますので、忘れずに、受診しましょう。

家族の健康管理を優先して、自分のことを後まわしにしてしまう方も多いと思います。

家族のためにも、自身の健康管理を行うことは大切です。

また、乳がんは女性に多いとされていますが、男性も乳がんになることを知っていますか?

国立がん研究センターによると、乳がん全体の1%が、男性だそうです。

米国のデータでは、女性が生涯を通じて、8人に1人乳がんに罹患するのに対し、男性は生涯を通じて1000人に1人が乳がんに罹患するとされています。

あらゆる年代の男性に発生しますが、特に多いのは60代~70代の年代だそうです。

私が、男性も乳がんに罹患することを知ったのは、10数年前に見た、韓国ドラマでした。

題名や俳優さんの名前は覚えていませんが、乳がんに罹患した男性が、告知されたときの戸惑いやその後の生活が一変した内容でしした。

その時は、「えっ!そんなことがあるの?」と、驚きましたが、米国のデーターのように、1000人に1人が罹患するというデーターがありますので、男性も気をつけて下さい。

女性だけの病ではありませんので、ご注意ください。

また、公明党が取り組んできた、がん対策についても以下のように話をしました。

公明党は、2006年に「がん対策の推進に関する法律の要綱骨子」を発表し、それを受け、「がん対策基本法」が制定され、がん医療拠点病院の整備をはじめ、放射線治療や緩和ケアの普及、検診率の向上などの施策が一気に進みました。これを受け、船橋市立医療センターは、地域がん診療連携拠点病院に指定されています。

2009年に、乳がん・子宮頸がん検診の受診率アップへ、無料検診クーポン券の発行や、個別の受診勧奨(コール・リコール)を積極的に進めてきました。

2012年には、「第2期がん対策推進基本計画」に「がん教育」を初めて明記し、現在では、「外部講師を活用したがん教育」を進めています。

2013年には、胃がん予防のために、ピロリ菌の除菌治療の保険適用範囲を、慢性胃炎にまで広げました。

2016年には、「改正がん対策基本法」を成立させ、患者の暮らしを支えるために、がんになった従業員が治療中も働き続けられるよう配慮することを、事業主に求めることとしています。

2017年には、小児・AYA(思春期・若年成人)世代がんの長期フォローアップ体制整備事業を開始しました。

2022年には、治療などで仕事を休んださいに、健康保険から支払われる「傷病手当金」を「支給開始から1年6ヶ月」ではなく「休んだ期間を通算して1年6ヶ月」まで受け取れるように改善しました。

2023年3月には、「第4期がん対策推進基本計画」が、閣議決定され、「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目指す」ことが全体目標に掲げられ、「予防」「医療」「共生」の3分野での取り組みが示されました。

このうち「予防」に向けては、国の指針に基づく、胃・肺・大腸・乳・子宮頸部の五つのがん検診受診率の目標を、これまでより10%引き上げ、「60%をめざす」としました。

また、「医療」では、医療提供体制の地域格差是正や、粒子線治療など高度な放射線療法の安全な提供体制についての検討も進め、「共生」では、緩和ケアとして適切な支援が全ての医療従事者によって提供されるよう、必要な体制整備を推進するとしています。

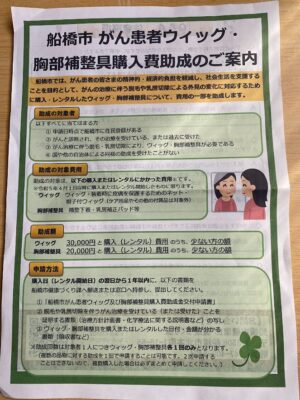

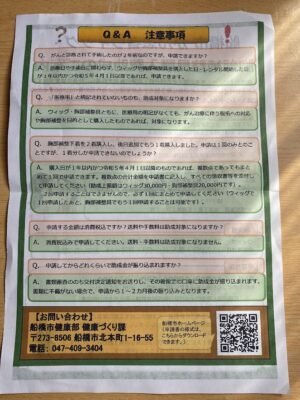

さらに、がんになっても自分らしく生きられる環境の整備へ、治療の影響による脱毛など患者の外見の変化に対する「アピアランスケア」の相談体制も充実させます。

以下は、船橋市の取り組みです。

また、医師やがん経験者ら外部講師を活用し、がん教育の実施へ必要な支援も行っていきます。

外部講師を活用したがん教育については、今までに、何度も取り上げてきましたが、全校実施には至っていません。

学校の授業などで、ドクターや緩和ケアの看護師など専門家やがん経験者を外部講師として招く「がん教育」が各地で開催されています。

子ども達が、学校教育の中で、がんを学ぶことは、とても大きな意味があります。

がんは治らない病気とか、うつるのではないか等、間違った認識を持っている子どもも少なくありません。

「がん教育」の目的は、がんについて正しく知ることです。

誰でもがんになること、がんの予防、早期発見・検診の大切さ、がんの治療などについて正しい知識を身に付けることが、重要です。

テレビドラマなどでは、恐ろしい病気で、突然亡くなってしまうことが取り上げられていますが、医療が進歩し、早期発見・早期治療で約9割以上の人が完治する時代になりました。正しい知識が必要です。

また、がんという身近で命にかかわる病気を学ぶことで、健康な生活や命の大切さに気付くことです。

早期発見・早期治療の大切さや、命の大切さを学ぶことにより、他人の命の大切さも学び、いじめをすることがどんなにいけない事かも学びます。

また、がん経験者のお話は、例えば、お母さんががんになった。

子どもたちは、お母さんが心配で、学校に行かれなくなったとか、お母さんのために、お洗濯や、お掃除を頑張るようになったとか、経験上からの話は、子どもたちの心に響きます。

肺がんの時には、タバコを吸い続けることの危険性を学び、家に帰って、お父さんやお母さんに、「元気で長生きしてほしいから、タバコはやめて」と伝えることができます。

かわいい子どもに言われたら、タバコの本数を少なくしようとか、思い切って禁煙してみようとか、大人にも変化が表れてきます。

学校現場に専門的な事を求めるのは酷です。

実際にがんに罹患した経験者や緩和ケア専門の看護師、ドクターなど外部講師を招いて、しっかりと「がん教育」を行う必要があります。

外部講師は以下、千葉県のHPからご覧いただけます。

少しづつですが、外部講師を活用したがん教育が市内の小中学校でも行われていますので、全校で行われるように、さらに求めて参ります。