3月29日(木)日本教育会館で開催された「公共施設再編時代の図書館」の研修会に参加しました。

図書館による「知の地域づくり」~現状と今後の可能性~と題して、慶応義塾大学名誉教授・糸賀雅児氏による講義がありました。

図書館は、美術館・博物館・郷土資料館などと違って、利用頻度の高い施設です。文化芸術の好きな方は、美術館等に足を運ぶと思いますが、色々な場所に行くと思います。

身近なところにある図書館は、本を読んだり、資料を探したり、高い集客力を持ち、幅広い年代の方が利用します。

2014年に総務省より「公共施設等総合管理計画の策定要請」が出され、各自治体ごとに、総合管理計画が策定されました。

船橋市では、耐震性が低く、老朽化が進んでいて、ほとんど使われていない再生センター・旧職員寮は、30年度中に廃止の結論がでます。

また、市の公共施設で最大の施設量を有している小中学校は、今後10年間で1学年1学級となる学校が示されましたが、学校は、耐震補強工事が完了し、エアコンやICT化など、多額の費用がかけられていますので、複合化や転用など、万が一統廃合となる場合は、早めに方針を検討することとなっています。【このことは、3月議会で取り上げました】

このような中、図書館は、地方教育行政法や図書館法にもとづく「社会教育施設」でもなく、地方自治法上の「公の私設」でもない、あいまいな位置づけの「ハコもの」ということに驚きました。逆に考えれば、だから思い切った取り組みが出来るという事でしょうか。

2018年3月2日に出された、文部科学大臣による中央教育審議会生涯学習分科会への諮問によると、

「公民館・図書館・博物館等の社会教育施設に求められる役割について、地域活性化やまちづくり等との関連も含め、新たな時代において求められる役割」

「社会教育施設が、地域の実情を踏まえつつ、地域活性化やまちづくり等の分野と効果的に連携を図るための運営の在り方や振興のための方策について、その所管の在り方も含め検討」

まだ、答申はまだ出ていませんが、今までの図書館のイメージではなく、教育委員会のみならず、地域活性やまちづくり等所管する部署と連携する必要があります。

全国各地で、あらたな図書館が出来ています。

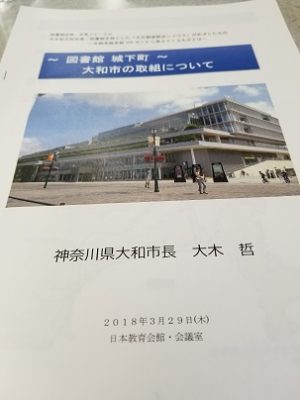

午後は、神奈川県大和市の大木市長、奈良県生駒市の小紫市長、新潟県南魚沼市の林市長が登壇し、取り組みが紹介されました。

大和市の2016年11月にオープンした「文化創造拠点シリウス」が紹介されました。

ここは、民間事業者が再開発を行う予定だった場所が、不況の中、開発が難しくなり、業者から市に依頼がありました。

建物は全て鉄で、柱・天井など船と同じ作りになっているそうです。

指定管理の図書館です。

図書館と言っても、主役は市民。芸術文化ホール・生涯学習センター・屋内こども広場があります。

「健康都市図書館」と銘打ち、健康に関する図書コーナー・健康テラス(講座を毎日開催)・読書テラスの健康遊具・介護ロボット展示、体験コーナー・健康の見える化コーナー(各種機器による測定、保健師等によるアドバイス)・自分史に特化した寄贈受付(市民から寄贈された自分史をシリウスで配架、永年保存)

健康をうたっているので、駐車場を少なくし、歩きや自転車で来られるように、駅から近いそうです。

生駒市では、「生駒市の発展のために必要な課題と図書館」を考え、特徴的なのは、中学生の読書促進はもちろんですが、主体的に本を選び伝えるプレゼンテーション能力を育むために、生駒市長杯ビブリオバトル市内中学生大会が行われています。

そして、「全国大会inいこま」を開催し、市外からの参加者に生駒市をPRしています。

高齢者の生きがいや活動の場づくりも忘れてはいませんでした。

直営により、市民とともに楽しく、地域に根差し、まちづくり課題に対応した、これからの地方創生のモデルとなる図書館が実現されていました。

南魚沼市は、指定管理から直営に戻しました。

建設するにあたり、交通の便が良いところ・より多くの小中学生、高校生にとって利用しやすい場所・十分な駐車場が確保できる場所・周辺の景観、騒音等環境を配慮した場所を念頭に、JR六日町駅前に建設しました。

駅前には、図書館と市役所の間に大型ショッピングセンターがあり、多くの人が利用しています。

中・高生は、電車が来るまでの時間を、図書館で過ごす姿も見受けられます。買い物ついでにショッピングカートと一緒に本を読む利用者もいるそうです。

地域・学校・民間等の連携では、商店街のポイントカードやお祭り参加、市立総合支援学校(特別支援学校)の高等部が学習の一環として、カフェを実施し、市役所の職員が、マイボトルを持参し、淹れ立てのコーヒーを購入し職場へ行くそうです。

JAZZ LIVEやトーク&コンサート、講演会などが行われ、みんなの居場所になっています。1日平均約800名だそうです。

3名の方の報告が終わり、パネルディスカッションが行われましたが、市長の意気込みでこんなにも多くの事が可能なのかと思いました。

まちづくりを念頭において、まちの活性化、主役は市民ということを忘れずに、そしてなんといっても、本の持っている「力」を最大限活用している素晴らしさは、今後のまちづくりに十分活かしていかなければならないと実感しました。

船橋市では、当分建て替えなどは行われませんので、今ある図書館をどのようにしていくのか、考え、議論してまいります。