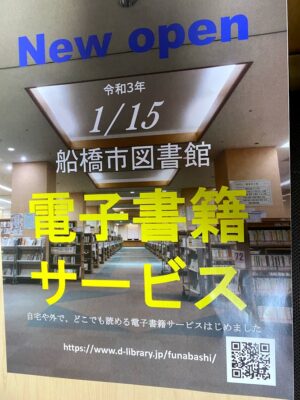

平成22年、平成25年に提案をしていた「電子書籍サービス」が1月15日から開始されました。

市内にある4つの図書館・公民館等図書室・移動図書館で、申し込みができます。

対象は、船橋市内【在住】【在学】【在勤】の方で、図書館資料利用券のある方です。

図書館資料利用券は、身分証を持参し、図書館で発行してもらえます。

5年以上利用されていないと利用状況等が抹消されてしまいますので、再度手続きが必要です。

子どもが小学生の頃はよく図書館に行っていましたが、最近では行っていないので、先日、発行の手続きに西図書館に行ってきました。

名前と住所と電話番号を記入するだけですので、とても簡単です。

同時に、電子書籍が利用できるように、申し込みをしました。

IDとパスワードが発行されましたので、これで、ログインができます。

夜、早速ログインしてみました。

図書館に行かなくても、インターネットにつながっているスマホやパソコン等があれば、いつでも・どこでも利用できます。

1月15日現在の種類と数は以下の通りです。

一般書 約1500点

児童書 約400点

洋書の一般書 約200点

洋書の児童書 約60点

新聞・雑誌記事 約2500点

青空文庫 約4600点

字の大きさが変更できたり、音声読み上げ機能が付いているものもあります。

貸出点数は3点で、貸出期間は2週間です。

読み終えたら、「返す」ボタンを押すだけで、返却されます。

万が一、返却を忘れても、2週間過ぎると、自動で返却されますので、返し忘れがなく安心です。

平成25年の議事録を読み返してみると、電子書籍を導入している公立の図書館は、全国で12館でした。

実証実験をしている図書館もあり、自ら所蔵する資料等をデジタル化して提供する場合や民間事業者が提供する電子書籍サービスを利用するなど運営形態が様々であり、先進的な取り組みを調査するとの答弁でした。

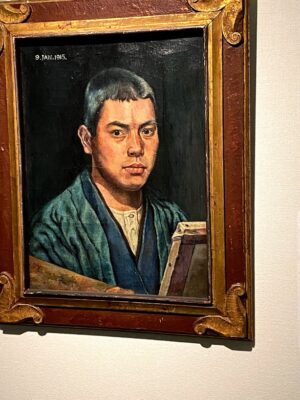

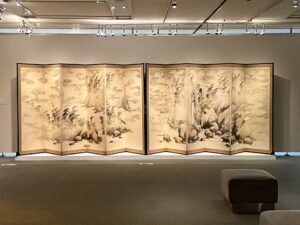

その後、図書館・郷土資料館・文化課が所蔵している絵図や古文書などの貴重な資料をデジタル化し公開しています。

「船橋市デジタルミュージアム」もぜひご覧下さい。