体育館の高窓の開け閉めには、手すりもなく、頑丈なはしごを使って、窓の開け閉めを行っていました。

会派の木村修議員が、平成30年第3回定例会で「学校の体育館の安全対策」として、取り上げました。

小学校では、必ず教員が行い、中学校では、基本教員ですが、生徒が行う場合もあります。この場合は必ず教員が立ち会うことになってはいますが、常に危険が伴います。

この危険を回避するための方策を取るべきと提案しました。

船橋市の学校の体育館は、昭和40年から50年代前半にかけて建設されたものが多く、窓等の開閉のためのスペースに手すりがない構造となっています。

小学校は55校中43校、中学校は27校中22校、合計82校中65校は手すりが付いていません。

今年度、全ての学校に設置されたことを伺い、法典小学校におじゃまし、見学させていただきました。

法典小学校には、以前、御滝中学校でPTAの副会長をしていた時にお世話になった校長先生が、その後、法典小学校の校長先生になったので、校長室に行けば、写真があるかなと思い、行かせていただきました。(校長室に写真があり、懐かしく感じました)

かなり重たい頑丈なはしごから、移動が楽になった軽いはしごに取り替え、はしごを掛ける所も数か所設置されました。

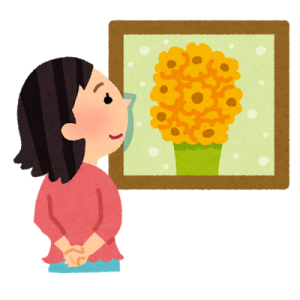

手前の白いものが今回設置された手すりです。

いのち綱もあります。

もともと設置されている窓際の手すりにフックを掛けて、窓等の開閉を行います。

この場所は、幅70㎝位とのことです。

事故が起こってからでは遅すぎます。危険だという認識で、手すりのない学校全てに設置されたことは、良かったと思います。

コロナ禍で、常に窓を開けているそうですが、安心して窓の開け閉めができます。

体育館では、子ども達の元気な声が、響き渡っていました。