船橋市立塚田南小学校が2月26日に竣工し、3月6日に内覧会が開催され行ってきました。

数年前に、雨水利用を提案しました。第1号の船橋市立船橋小学校は、校庭の散水だけでしたが、第2号の塚田南小学校では、校庭の散水とトイレに使われます。

タンク室の下に、雨水が溜まるように、雨水貯留槽があります。ポンプでくみ上げられた雨水は、右側に溜まり、浄化装置を通って、左側に溜められて、利用されます。

最初の話では、トイレの水は、水道水と一緒に使うと言われていましたが、井戸水が出ることがわかり、井戸水を使うことになったため、トイレの水道代は、一切かかりません。

井戸水のポンプです。水道水を使った時の試算から、13年で、元が取れるそうです。

教室前の水道です。コロナウイルス感染症が流行する前に、計画されていたので、自動水栓ではないのが、残念です。

廊下も広く、パーテーションがあり、学年で使用したり、個別の活動ができたり、使い勝手が良さそうな廊下です。

黒板が歪んで見えますが、これは、廊下側や窓側の児童から見ても、反射せず、普通に見えるように工夫がされています。

また、黒板には、マス目があり、驚きましたが、板書する時に、きれいに書け、見る側も見やすく良いですね。

図工室です。

家庭科です。先生の手元が、大きな鏡で映し出されます。どこかのクッキングスタジオのようです。

音楽室は2室あり、1室はステージ状になっていました。

図書室です。12,500冊の本が入る予定です。奥行きがあり、机を配置するそうです。

可動式の電子黒板です。

2階から見た体育館です。

体育館からの様子です。ステージと窓ガラスを守るために、木のカーテンが設置されています。

体育館の天井ですが、排気孔が設置されています。体育館の空気を通し、屋上のプールの脇に通じています。

プールは屋上にあります。

屋上緑化にも取り組んでいます。

太陽光発電システムの状況が一目でわかります。

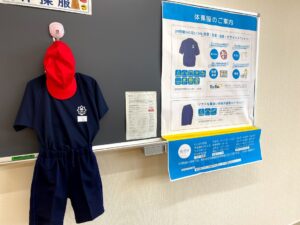

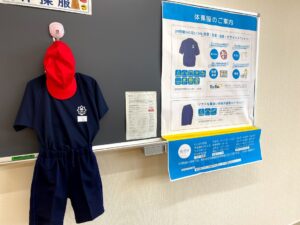

体操服です。24時間365日いつも清潔!抗菌・消臭・抗ウイルスTシャツとソフトな風合いの吸汗速乾ハーフパンツです。

下着が透けて見えないのと、低学年が汚しても目立たないように、紺地にしたそうです。

また、汗をかいても、振るだけで、湿気が飛ぶという優れものです。

工事の記録が貼りだされています。

校庭はとても広く、100メートル走ができるそうです。大抵の学校は100メートル走をするのに、校庭を斜めに利用したり、80メートル走にしたりしますが、縦で100メートル以上あります。

階段はこの様な感じです。階段昇降機が設置できるようになっています。勿論、車椅子対応では、エレベーターが設置されています。

トイレです。1年生のトイレには、友だちを待っていられるように、椅子が設置されています。

平成27年10月に新設小学校を計画することが決定し、地域説明会等を行い、平成30年10月に着工され、令和3年2月に完成しました。

4月には、多くの児童が通ってきます。

元気いっぱいに、通って下さいね。

⇐

⇐

⇐

⇐

⇐

⇐

⇐

⇐