平成28年4月から、利用定員が18名以下の通所介護事業所は、「地域密着型通所介護事業所」に移行されました。

「地域密着型通所介護事業所」では、利用者の方やその家族、地域住民の代表、行政職員または地域包括支援センターの職員などが集まって、おおむね6か月に1回、「地域運営推進会議」の開催が義務付けられています。

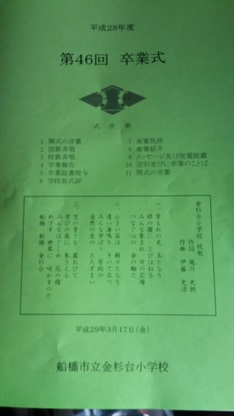

薬円台にある施設で開催された「地域運営推進会議」に参加しました。

今回は、宿泊サービスについて、現状と課題を伺いました。

例えば、認知症の方が宿泊する場合、顔なじみの職員や慣れている施設に宿泊するため、安心感があり、急な宿泊にも対応できるそうです。

ショートステイを利用する場合は、予約制のため、対応が難しいこともあります。

ただし、宿泊サービスは居室が狭いため完全なプライバシーが守られなかったり、介護保険外のサービスのため、行政指導ができません。船橋市では、ガイドラインを制定していますが、現場の状況と合わないこともあり、検討が必要です。

どちらにしても、利用者の皆さんが、喜んで、施設を利用している事が一番だと感じました。

ケアマネさんや地域包括支援センターの方から、現場の声を聞き、私の役割は、この声を、行政に伝える事だと思っています。

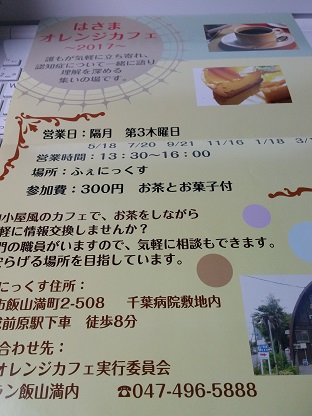

ケアマネさんから、認知症カフェの案内を頂きました。

一度覗いてみようと思います。皆さんも、お気軽に参加してみませんか!!