11月6日(木)朝の駅頭で、仲村ひであき県議・草場ともみ市議と共に、「オレンジリボン街頭」を行いました。

雨が降った後で、路面が濡れていました。

11月は「児童虐待防止推進月間・オレンジリボン月間」です。

輝く未来の子ども達が、親から虐待を受けて育つのは、心がとても痛みます。

船橋市の取り組みや議会での取り組みについて話をさせていただきました。

11月は「児童虐待防止推進月間」です。

児童虐待防止のシンボルであるオレンジリボンは、2004年、栃木県小山市で幼い兄弟が虐待の末に亡くなった事件を受け、市民団体が虐待防止の啓発のために考案したものです。

2023年度に全国の児童相談所に寄せられた虐待の相談対応件数22万5509件で、前年度より1万件以上も増えました。

調査が開始された1990年度以降、相談対応件数は増加の一途をたどり、虐待により52人の子どもたちが命を落としています。

公明党は2000年の「児童虐待防止法」の制定をリードすると共に、児相や市区町村の体制強化、親による体罰禁止、児相とDV(配偶者などからの暴力)対策を担う関係機関との連携強化など、同法や関連法の改正に一貫して取り組んできましたが、増加の一途をたどる児童虐待の現状を踏まえ、児童相談所の職員の専門性の向上などを国会質問などで繰り返し主張してきました。

こうした公明党の粘り強い訴えを受け、政府は、2022年6月に「児童福祉法」を改正し、子どもたちの命を守るための虐待防止の新資格「こども家庭ソーシャルワーカー(SW)」を創設しました。

私は、9月定例会で、本市においても、導入するべきと考え、「こども家庭ソーシャルワーカー(SW)」を取り上げました。

児童虐待対応件数の増加や、貧困、保護者の健康問題といったリスクを早期に発見し、医療、福祉、教育などの関係機関の連携の中核として、適切な支援につなぐ役割が期待されています。

ソーシャルワーカーとは、福祉・医療・教育など多岐にわたる分野で、困りごとを抱える人々の相談を受け、何ができるか支援策を考え、手助けをする専門職で、ただ単に、話を聞くだけではなく、課題を整理し、必要な制度や支援につなげます。

こども家庭ソーシャルワーカーは、社会福祉士や児童福祉司では対応しきれない、こども家庭に特化した支援が求められています。

子どもが抱える問題、虐待だけではなく、不登校やひきこもり、いじめ等にも対応しなければなりません。

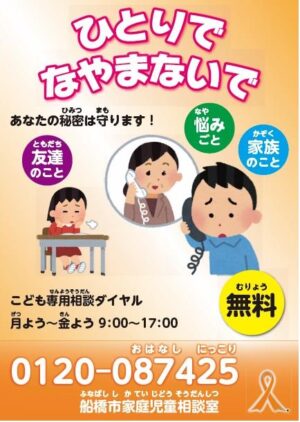

船橋市では、家庭児童相談室(月曜日~金曜日 午前9時~午後5時・祝休日年末年始を除く)047-409-3469でも応しています。

また、妊娠・出産・子育てで不安がある方、悩んだり困ったりした時は、遠慮なく、子育て世代包括支援センター「ふなここ」(月曜日~金曜日 午前9時~午後5時・祝休日年末年始を除く)047-411-8250に相談しましょう。

保健師・助産師・心理士・教育経験者・保育士が一緒に対応方法を考えてくれます。

18歳までのお子さん本人も相談ができます。

船橋市では、令和8年7月に船橋市児童相談所の開設を目指して、急ピッチで建設が進められています。

南船橋駅の近くです。

また、こども家庭庁ができ、全員の妊産婦・子育て世帯・子どもへの一体的に相談支援を行う「こども家庭センター」の設置も求められていることから、令和8年4月、「こども家庭センター」が設置されます。

子ども家庭センターは新たな建物を作るのではなく、市役所内または市役所付近の建物を考えています。

子ども家庭センターには、子育て世代包括支援センター・家庭児童相談室・ヤングケアラー・ひとり親相談・DV等で悩む女性相談室も入るため、一貫した相談ができます。

連絡をするのは、親を告発することではなく、子どもへの支援の第一歩です。

児童虐待は、されている方も、している方も苦しんでいます。

一人で苦しまないでください。

いつでも、お気軽にご相談ください。

また、公明党は、より専門的な知識・技術を身に付けた、こども家庭SWの存在が、虐待や貧困、自殺などの問題が深刻化する前に対応する予防的支援の担い手となるよう、今後も制度の充実に取り組んでまいります。

こうした子どもたちを守る対策が進められている一方で、一部では、児童虐待対策を“厳罰化”により進めようとする動きがあります。

報道などで明らかになる虐待は残酷なものも多く、虐待する保護者はもちろん責められるべきですが、それだけでは、解決につながりません。

虐待する親は、虐待されて育っている場合が多いといわれます。

虐待されて育った子どもが自尊心を持てないまま親になり、虐待を繰り返してしまう。

この“虐待の連鎖”をどう断ち切るか。

公明党は一貫して、虐待された児童の「保護対策の推進」に加え、子育て世代への経済支援や相談支援などの重要性を訴え取り組んできました。

こうした中、育児疲れや病気、仕事の都合などで子どもを一時的に預けることができる「子どもショートステイ事業」が注目されています。

近年、児童虐待が増加している背景には、核家族化や地域のつながりが薄れていることによる「子育ての孤立化」があり、周囲に頼れる人がおらず、心身ともに追い詰められることで、虐待に至ってしまう保護者もいるとの指摘があります。

一時的に“子どもとの距離”をとって落ち着くことができる「子どもショートステイ事業」は、全国の自治体で運用されている支援サービスで、里親家庭や児童養護施設、乳児院といった施設で、原則7日間預かってもらえます。

一番のメリットは親に余裕ができることで、愛着形成の補完もでき、精神的に子どもたちも安定していくとの報告もあります。

実際に利用している保護者の8割から9割ぐらいが“育児疲れ”の状態と言われ、1人親で常に限界ギリギリの状態の人もたくさんいるとの指摘があり、虐待防止の切り札として注目を集めつつあります。

急ピッチで整備が進んでいるとはいえ、まだまだ全国の自治体に整備されておらず、こういった保護者支援にも、公明党は、さらに取り組んでまいります。

最後に、最優先すべきは〝子どもの命を守る“ことであり、これ以上、絶対に悲劇を繰り返してはならない、その強い決意で、“虐待を起こさせない社会”の実現に向け、公明党は、全力を尽くしてまいります。

船橋市では、来年4月に「子ども家庭センター」7月に「船橋市児童相談所」が、オープンします。

「子ども家庭センター」では、寄り添い伴走型支援を行うことで、福祉的支援が必要な家庭をいち早く察知し、支援やサービスにつなげます。

「船橋市児童相談所」は、児童虐待対応はもちろんですが、子ども達が安心して生活できるように、「子ども家庭センター」と連携します。

児童虐待防止法が定義する虐待とは

暴力などの「身体的虐待」

食事や入浴などの世話をしない「ネグレクト」

わいせつ行為などの「性的虐待」

言葉や態度などで傷つける「心理的虐待」

子どもの目の前で家族に暴力をふるう「面前DV(ドメスティックバイオレンス)」も、これに該当します。

虐待を受けている子どもや、虐待をしている保護者には、特徴的なサインが現れることがあります。

子どもの場合

*説明できない不自然なあざや、やけどの痕がある。

*衣服や体がいつも汚れている。

*急にやせた。

*表情が乏しい。

*落ち着きがなく、乱暴。

*家に帰りたがらない。

*夜遅くまで一人で遊んでいる。

*親をさけている。

*親がいなくなると急に表情が晴れやかになる。

*拒食・過食・むさぼるように食べるなどの異常な食行動。など

保護者の場合

*家の中や外が散らかっていて、不衛生。

*近隣からの苦情や悪いうわさが多い。

*子どもの健康や安全を考えない。

*子どもを置いて外出している。

*人前で子どもを厳しく叱る、たたく。など

虐待かな?と思ったら、迷わず「189」へ電話してください。

児相の全国共通ダイヤルです。

通話は無料で、24時間、365日、匿名で電話ができます。