薬剤師会の方と、懇談をしました。

「かかりつけ薬剤師」について、様々な取り組みを教えてもらいました。

病院に行き、処方箋を持って、近くの薬局に行きますが、よく「おくすり手帳はありますか」と聞かれます。

「おくすり手帳」が出来た時は、有料でしたが、今は、おくすり手帳の重要性が見直され、無料となっています。

3・11の時、おくすり手帳を持っていた人は、すぐにお薬を処方されましたが、ない人は、どんなお薬を飲んでいたのかわかるまでに、時間がかかりました。

その後、おくすり手帳の重要性が、認識され、今に至っています。

市販のお薬を購入し、服用した時も、記入をしておくといいそうです。

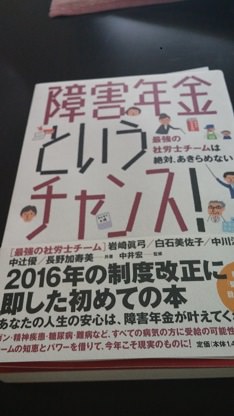

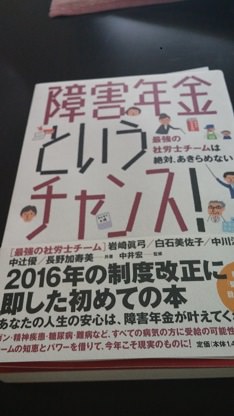

先日読んだ「障害年金というヒント」「障害年金というチャンス」の中で、初診日の確認が、一苦労とありました。病院のカルテが数年で破棄されてしまうところがほとんどだからです。

日記や、領収書、家族の証言など、どんなことでも、ヒントになるとありましたが、このおくすり手帳は、まさに、確認のできるものだと思いました。

保険証と共に、いつも携帯していると、急病の時に、役に立ちます。

また、薬剤師の方は、お薬を渡すときに、症状などを聞きますが、病院でも話したのに何で?と思ったことはありませんか?

私たちの見えないところで、薬剤師の方は、処方箋の薬と、聞いた症状で、この薬であっているのか、Dr.に確認したり、医療事務の方が、打ち間違えている場合もあるので、確認をしたり、例えば、大人と小児では、お薬の量が違いますが、間違っていないかどうか等、確認をしているそうです。

一昔前の薬剤師と言えば、なんでも気軽に相談にのり、病院に行かなくても、この薬で治るとか、熱が下がったら、病院に行きなさいよ、とか、会話をし、身近な存在でしたが、薬を渡すだけになってしまいました。今は見直され、一人一人のお薬の管理はもちろんですが、介護が必要になった時は、包括支援センターに相談した方がいいですよ。とか、認知症の疑いがある場合は、アドバイスしたり、どこの病院に行けばいいかまで、アドバイスをしてくれます。この事は、まったく知りませんでしたので、多くの方に伝えなければならないと思いました。

病院に行けば、保険証を出し、順番を待って、診察をしてもらい、お金を払い、処方箋を持って、薬局に!

「かかりつけ薬剤師」では、お店の扉を開ければ、相談にのり、市販薬でよければ、その場で、購入。診察が必要なら、どこの病院に行けばいいのかアドバイスが受けられるので、気軽に利用してほしい!

市民講座も積極的に行っています。機会があれば、参加をしてほしいと思います。(広報ふなばし等で、お知らせをしています)

とても有意義な懇談会でした。